白くて四角いインターネットスラング「豆腐(Tofu)」の意味とは?

広告

豆腐の角に頭ぶつけて死ね

ネット上で使われる「Tofu」

前回「brick」に文鎮化するの意味があることを見ましたので、それに関連して、こちらも四角い形の「豆腐(tofu)」を今回見ていきます。

ベジタリアン=豆腐のお約束

といっても、食べ物の「豆腐」自体は既に英語化されていて、向こうでは普通に「tofu」で通じますよね。アジアのヘルシー料理の一つって感じ。

海外ドラマや映画だと、菜食主義者やビーガン(完全菜食主義者)なんかが食べるものとして頻繁に登場します。「ベジタリアン=豆腐」って方程式が成り立つくらい。しかし、よせばいいのに海外ドラマの中の菜食主義者は肉食派のキャラを菜食主義に転向させようと豆腐を執拗に勧めたりするので、豆腐は最終的には味のしないまずいモノ的に扱われることも多いんですよね。日本人的には、醤油さえあれば・・・と思ってしまうんですけど(笑)

Soy milk, tofu, I hate all that shit!

-When it gets to you, say something short and boring about tofu.

-No! I’m sick of pretending to be Jianyu the tofu man.

ネットスラング「Tofu」の意味

さて、そんな「tofu」ですが、実はネット上で別の意味で使われることがあるんです。

そこで問題。それがなんだか分かるでしょうか? インターネットを数年やってれば少なくても数回は遭遇してるはずですけど・・・。以下、ヒントの画像を載せておきます、って「豆腐」そのものですけど(笑) ネット上でこんなもの見たことありませんか?

ドラムロール、オン。正解は・・・なんと

□□□□□□□□□□

なのでした。

って、これだけじゃ分かりませんかね?(笑) それでは、wikipediaを紐解いてみましょう:

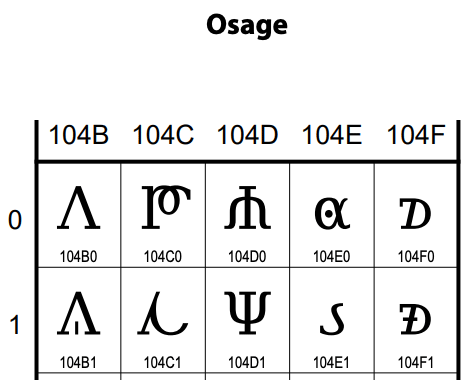

Tofu

豆腐、または豆腐文字とは、インターネットスラングで次のようなもの: コンピューターフォントが表示できない文字の代わりに表示される空の箱(□)やその他の印 置換される文字(�)

Tofu, or tofu character, used as Internet slang for any of: the empty box (□) or other marker shown in place of an undisplayable code point (character) in a computer font (typeface) replacement character (�)

つまり、マイナーな言語を使ってる人が書いた文章を我々がインターネットブラウザ等のソフトウェアで見る場合に、そして、それがこちらのフォントで扱えない文字コードの時、代替として表示される「□」マークが実は「Tofu」と呼ばれているのでした(笑) って、その理由は火を見るより明らかですよね?

最近だと「�」の場合が多い気がしますが、wikipedia的にはこれもTofuなんですね。個人的には、これはちょっとTofuとは呼びたくないなあ(笑) 「豆腐」の本質は白い四角さな気がするんですけどね。日本人の皆さんどうでしょう?

と言っても、インターネット黎明期ならいざ知らず、最近は「□」マークなんてめったに見かけること少なくなりましたよね。だって、OSにデフォルトで入っているフォントは既にメジャーな言語はカバーしているので。

昔懐かしの「Tofu」を探して

でも、ユニコード標準化委員会の人々は、日々新しい言語を追加している最中。フォント側が追いつかなければ、当然のごとく我々は古き良きTofu「□」とご対面なわけです。

そこで、ちょっと実験してみます。絶滅危機言語にOsageというのがあるのだそうです。ネイティブ・アメリカンのOsage族の言語。日本人的にちょっと名前に親近感ですね(笑)(発音は「おさげ」ではなく「オウセイジ」みたいですけど)

そして、既にこのOsage言語はユニコード化されているんですよね。

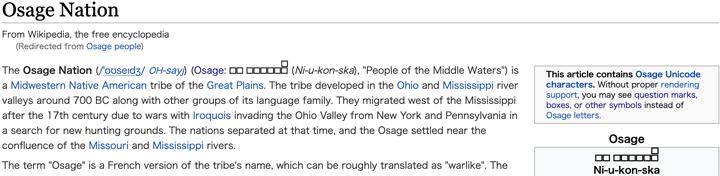

試しに、以下のOsage Nationについて書かれたWikipediaの記事を開いてみます。

私がChromeで見た画面を以下貼っておきます。

見事、何丁もの豆腐を無料でいただきました。大変美味しゅうございました(笑)

こんな感じで今でも、Wikipediaの超マイナーなページを見ると、お豆腐「□」に遭遇するんですね。

ノーモア「Tofu」プロジェクト

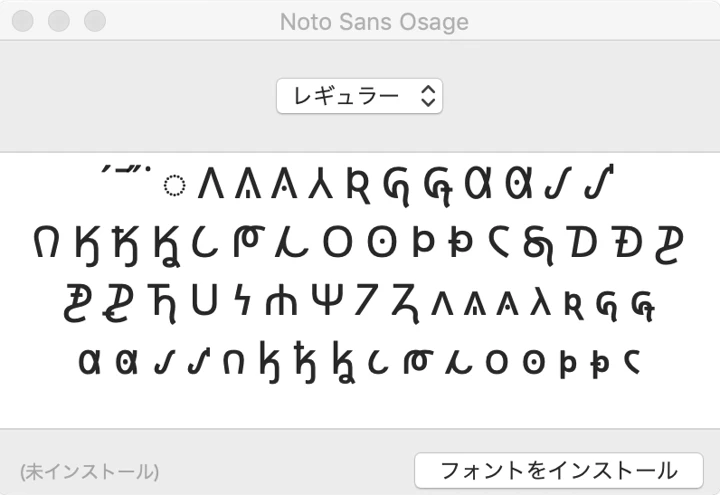

それでは、このTofuをなくすにはどうすればいいでしょうか? もちろんOsage言語を含むフォントが必要です。でもさ、誰が絶滅寸前のどマイナーOsage言語のフォントなんて作ってんだって感じですよね。

だけど、実は世界には居るんですよ。あの会社、Googleです。彼らはAdobeと協力してGoogle Noto Fontsなるフォントを作って無料で公開してるんですね:

その名前Notoの由来がトップページに高らかに謳われています:

no more tofu

ノーモアTofu!

そう、なんと、彼らはネットスラング「Tofu」をなくそうとしてるんです(笑) これってすごくない? だって、文字コードの数の分フォントが必要なんですから、気の遠くなるような膨大な作業です。

それでは、前述の実験の続きに戻りましょう。Noto FontのページからNoto Sans OsageというOsage言語用のフォントをダウンロードして、OSに追加します。

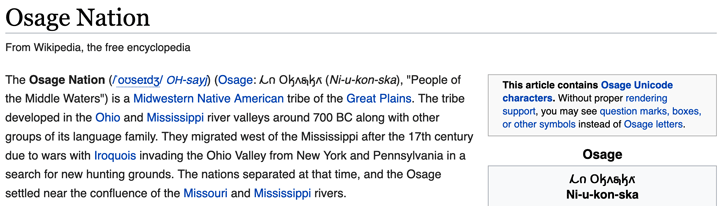

そして何丁もTofuがあったWikipediaのページは・・・、Ta-da

ちゃんと表示されました! すごい!

最後に

ということで、今回はネット上の「豆腐(Tofu)」こと表示できない文字コードの代理表示(□)と、ノーモアTofuプロジェクトの「Noto Font」の話でした。

日本人的には、初見だとキャッチフレーズの「ノーモアTofu」ってどうなのよ?って感じですよね。というのも、意味合いは「豆腐はもういい」って響きなので。海外ドラマで、ビーガンに執拗に豆腐を薦められたキャラが言いそうなセリフです(笑)

ま、Tofuが「□」の意味であることを知った今なら、多少は許せる・・・かな。でも、もうちょっと考えて欲しかったなー?

それでは〜

広告