英文法書『Practical English Usage』レビュー

広告

Practical English Usage(PEU)

海外ドラマで英語勉強する前って、自分は大量に英語の教科書とか買ってたんですよね。それこそ本棚一つが丸々埋まるくらい。TOEICの模試から、発音からスラングまで。フォニックスの本とか今でもダンボールの奥に眠ってるはず。ま、半分くらいは古本なんですけどね。だって、ブックオフとか行くと、最初の数ページしかやってない英語のテキストたくさんあるんだもん(笑)

しかし、そんな本はもう既に用済み、歴史(history)となってしまいました。今ではもう一顧だにしません。簡単すぎるから? それもあるんですけど、ぶっちゃけ読んでてツマラナイんですよ。そんな時間あるなら、海外ドラマ見たほうが面白いし、笑えるし、ためになるし、人生豊かになるって感じ。

ただ、今でもたまに読むテキストが数冊手元にあるんです。暇な時とかトイレでw

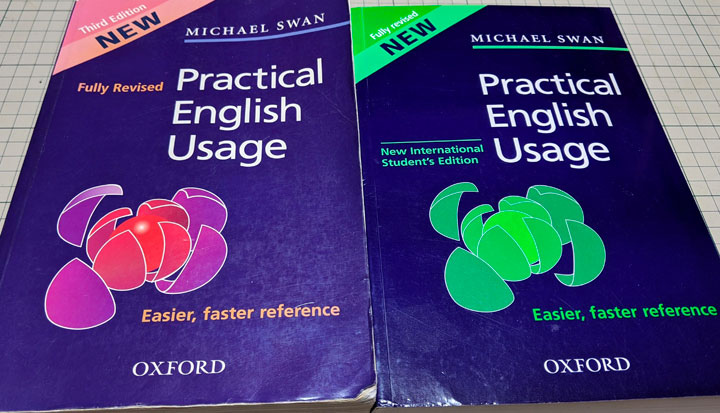

今回はそんな中の一つ「Practical English Usage」という洋書の文法書のレビューになります。自分のは第3版ですが、現在は最新の第4版が出ていますね。

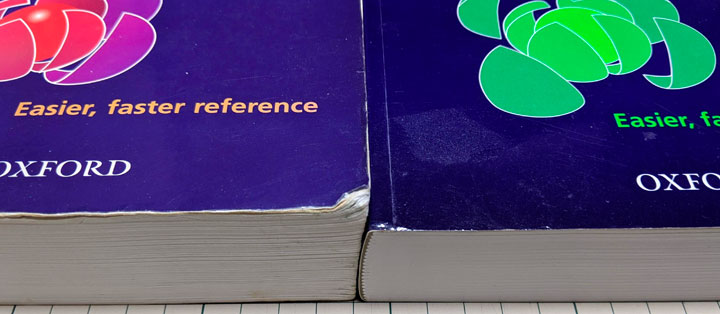

実は、この本が大好きすぎて自分は2冊持ってるくらいなんです(笑) 右はInterational Student’s Editionで、一色刷り、紙質などが劣化している代わりに安くなってるもの。日本での入手は難しいはずです(マレーシア出張時に購入)。

と、レビューの前に、悪いお知らせがあります。これは洋書です。つまり、英語で英語の文法の解説がされています。ですから、初学者には絶対オススメしません。買っても全く意味がないので、これを買うぐらいだったら、それこそブックオフ100円コーナーの日本の本でも買ってきて読んだほうがためになります。自分がPEU購入した当時はTOEIC650点とかその近辺だったので、そのくらいあれば読んで面白いと思います。

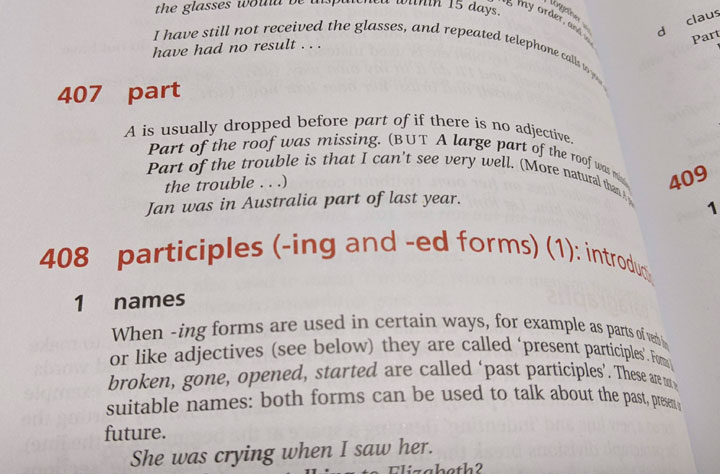

更に追加の注意点があります。私は手元にあるのは第3版だけなので正確ではありませんが、調べた所、最新の第4版では項目の列挙の仕方が大きく変わっているようです。この本はある意味文法と基本語彙の辞書と言う体裁を取っており、第3版では全ての項目がアルファベット順に掲載されていました。例えば、以下のページでは、単語partの説明の次に文法の分詞(participles)が来ると言った具合。

これが第4版では、文法と語彙は完全に区別されて、前半が文法(項目ごと)、後半が語彙(アルファベット順)になっているようです。これは改善ポイントと言って良いかと思います。

それでは、以下レビューです。pros and consに分けてあります。

Pros(良い点)

どうやって使われるか特化

Usage(語法・使い方)を謳っているだけあって、本書は意味だけでなく、それがどうやって使われるかに重きを置いています。例えば、上で出したpartだと、冠詞の"A"がdrop(落ちる・抜ける)ことのみが書かれています。多分、これが初学者みんなが間違え易い項目なんでしょうね。

例文が豊富

実用的な例文が豊富に載ってます。さすがPracticalを名乗ってるだけはあります。再び、上で出したpartの説明を見てください。part自体の解説はたった一行ですが、例が3つも載ってますね(笑) しかも、英語学習者が陥りやすい罠には丁寧にもカッコして自然な言い方や、取り消し線でやってはいけない使い方を明示してくれる丁寧さです。

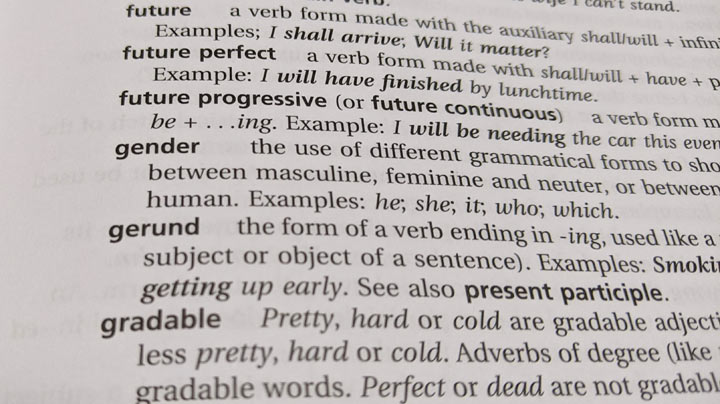

英文法用語の説明

英語で書かれた文法書なので、中身には専門的な文法用語がたくさん出てきます。たとえば、gerundって分かる人いる? 動名詞のことなんだけど。そういった文法用語が本書最初に全部説明されます。もちろん英語でですけど、はじめての人にはありがたいです。

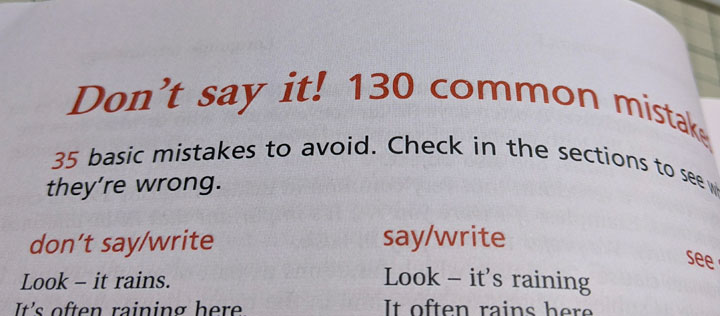

言ってはいけない集

本書冒頭にDon’t say it 130という初学者が犯しやすい間違いを集めた正誤リストがあり、それぞれ本書のどの項目を参照すればいいかが載ってます。例えば、下記、“Look - it rains.“と言ってはいけないのは何故なのでしょう??

辞書形式

本書は全体が辞書形式なのでどこからでも読めます。辞書として使うなら調べたい項目を引くだけ。have toならhの箇所にでてくると言った具合。巻末にあるindexはほとんど必要ないですね。ただ自分は、時間がある時暇つぶしとしてランダムに読むのが面白いんです。項目の内容は十数ページに跨ぐものから、数行の説明のものまで千差万別。軽めでいいなら、上で出てきたpartくらいなら読める人は多いんじゃないかな。

関連項目へのリファレンス

辞書順の欠点は、関連項目が連続しないこと。例えばhave toとshouldは意味上関連しているのにも関わらず、辞書順だと別々のページで解説がされてしまいます。しかし、本書ではその欠点を補うべく、(See 100)といったようなリファレンスがあちこちに張ってあって、進んで調べたい意欲的な読者の要望に応えてます。

読むたびに新しい発見

これは英文法を真面目に勉強してこなかった自分だけなのかもしれませんが、本書を読むたびに何かしらの新しい発見があるのが本当に驚きです。

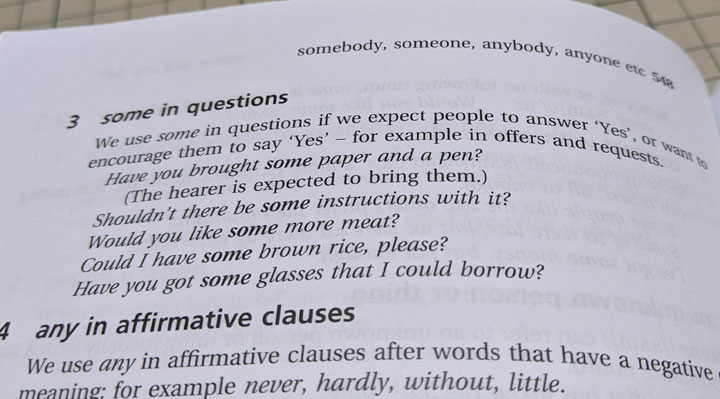

例えば、下のイメージは項目someの説明中の一節。「Yesの返事を期待する時に疑問文でsomeを使う」とかサラッと書いてあるんですけど・・・みんな知ってました?

米国英語と英国英語

著者のMichael Swanは英国人ですが、米国英語と英国英語で違いがある項目にはその旨記述してくれている親切設計。別に英国英語に肩入れしてもいないし、説明は完全ニュートラルですね。

本書全体から愛が感じられる

個人的にはこれが一番大きいんです。なんか説明が難しいんですけど、本の端々から本書への愛が感じられる。日本で言えば、新明解国語辞典みたいな感じかな。

Cons(不満点)

文法の説明がバラバラ

上のリファレンスでも述べたんですけど、この本は関連項目が連続しないんです。これは、文法を網羅的に勉強したいときには致命的です。だから、本書で英文法全体を勉強するというより、参考書として使うのがベストだと思います。(追記:)第4版ではこの問題が解決されてるっぽいですね。

分厚すぎ

はい、本書は分厚いです。だって、例とかたくさん入れまくりですからね。ただ、項目数は630(658ページ)ちょっとと、そこまで多くはない感じ。これは多分、実用的でない項目をごっそり削ぎ落としてるから。その分、取り上げた項目は手厚く(pun intended)説明してくれてます。ちなみに、定規で測ったら37mmでした。枕になりますね(笑) 右のInterational Student’s Editionは紙が薄いのが分かります。電子書籍版は、現時点で楽天Kobo⤴️にありますね。Kindleにないのはなんでだろう?

応用的・特殊な項目は載ってない

これも上と関連しますが、項目数が630強なので、何か特殊なことを調べようと思っても、載ってないことがほとんどです。網羅的なのは辞書になると思います。

結構基本的

上で新しい発見があるとは述べましたが、やはり大半の項目が基本的な単語・文法なので、TOEIC900とか既にある人は不要かもしれませんね。値段に見合った価値を得られるかはかなり疑問です。ちなみに、英語の先生は持つべきという意見が米アマゾンで見受けられますね。

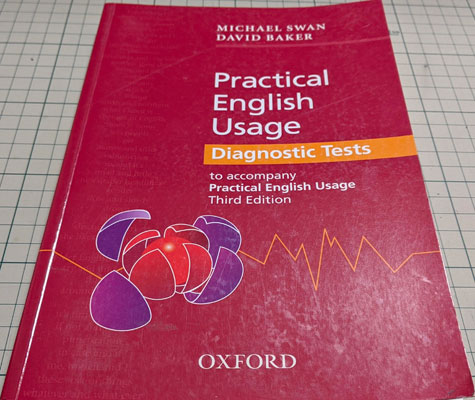

Practical English Usage Diagnostic Tests(PEUDT)

更には、『Practical English Usage』の姉妹書である診断用問題集も発売されており、実はそっちも所有してますので(笑)、そのレビューもしておきます。

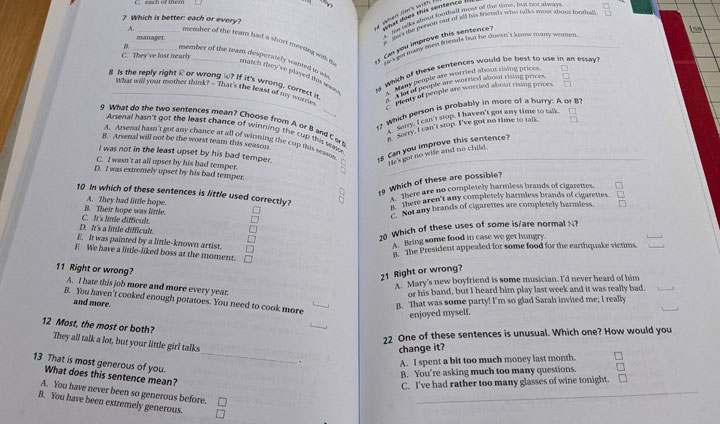

まず最初に言わないといけないのは、このPEUDT単独で持っててもそれほど価値はありません。この本は、基本的には文法の問題集で、選択式やら穴埋め式の文法問題が山のようにあります。

で、別冊の解答(Answer Key)が付属するんですが、その解答の解説が『Practical English Usage』でどこを参照すべきかしか書いてないんです。つまり、この本だけで閉じていない。その意味で、PEUを持ってないと意味ないんです。

ただ、この問題集はなかなか日本人好みかもしれません。というのも、受験英語とかで出てきそうな問題だらけなんですよ。

例えば、

2-3

Say the words aloud. One word in each list has a different vowel sound. Which word?

A. stays, pays, says, rains

B. does, goes, knows, throws

と言った具合。

そして、この問題のAnswer Keyを見ると、

A. says

B. does

See 462.3

と書いてあるんですね。この462.3がPEUで見るべき項目なんです。

だから、英語の問題だけいっぱい解きたい人なら買ってもいいかもしれません。

なお、問題が全部で3つのレベルUpper Itermediate, Advanced, Expert-levelに分かれていいるように、英語初級者は対象になってませんのであしからず(笑)

Expert-levelの問題をちょっと紹介して終わります。

4-10 Right or wrong?

A. May I park here? _____

B. May everybody park here? _____

C. Can I park here? _____

D. Can everybody park here? _____

30-10 Is this reply all right?

It’s cold. -Of course it is.

Hopingネタも記事にしました↓

最後に

以上、日本ではあまり馴染みのない「Practical English Usage」(と『Diagnostic Tests』)の紹介兼レビューでした。

さて、洋書の文法書といえば『English Grammar in Use』が日本では(世界でも?)定番ですよね。見開き2ページで、左に文法項目の解説があって、右に練習問題。それが1セット。私も所有してますけど、これ、どうも好きになれないんですよね。だって教科書教科書しすぎなんだもん。やっててもツマラナイ。『Practical English Usage』の方が個人的には100倍増し。それくらいおすすめなんで、洋書のテキストにチャレンジする際は、『Practical English Usage』を候補の一つに入れてみてはいかがでしょうか?

なんか新しい第4版はオンラインアクセスまで付いてくる版まであるようですね。それでは〜

広告